Entra no carro – ordenou o homem.

Por quê?; perguntou o jovem estudante de jornalismo

Entra!

A ordem ecoou para os ouvidos de Paulo José Cunha, então com 21 anos.

Em um certo final de tarde de 1972, Cunha recebeu um aviso de que havia pessoas fora do minhocão querendo falar com ele. Cunha saiu do prédio, e foi de encontro aos visitantes. Os homens mandaram Paulo entrar em um carro chapa-fria, com a truculência característica dos militares, e fazendo questão de mostrar os revólveres em seus coldres.

O piauiense Paulo José Cunha, de 21 anos, era um estudante politicamente ativo. Com seus colegas do curso de jornalismo da UnB (Universidade de Brasília), ele usava o espaço do jornal laboratório do local, o jornal Campus, para tecer críticas ao regime e à censura.

Dentro do carro com esses três homens, Cunha perdeu a noção de tempo. Eles se recusaram a esclarecer os questionamentos do jovem. Paulo foi interrogado durante o longo trajeto. Ele conta que foi obrigado a confessar coisas que não tinha feito, como usar drogas, e quando os homens não ficavam satisfeitos com a resposta, recebia socos por de trás da venda que colocaram assim que ele entrou no carro.

Cunha recorda como foi um momento terrível de medo. Enquanto ele conta essa história, hoje na quitinete onde mora, em Brasília, é possível notar um pouco de nervosismo em suas mãos, girando um copo metálico. Em sua percepção inicial, os homens o soltaram de madrugada em uma estrada de terra deserta, provavelmente fora do DF (Distrito Federal), mas que Paulo descobriu mais tarde que era no Lago Norte. Felizmente, um ônibus apareceu minutos depois e o levou até sua república na Asa Norte.

“Sumiam sem razão”

A lembrança é tão traumática que Paulo demorou anos para revelar o que tinha acontecido: “A gente tinha notícias de colegas que sumiam sem razão e voltavam calados. Na época, os próprios militares impunham esse medo, de que se falar, acabavam com a gente. Eu próprio tinha medo. Tinha medo que me acontecesse alguma coisa.”

Na época, o reitor da UnB era o capitão de mar e guerra José Carlos de Azevedo (que morreu em 2010), que teve um mandato marcado por polêmicas, como a autorização da entrada de policiais no campus. Cunha testemunha que ele perseguiu movimentos estudantis.

Após o golpe de 1964, os militares passaram a adotar a censura como forma de reprimir os críticos do regime. A repressão era violenta e aplicada com base na Lei de Segurança Nacional, que entrou em vigor em 1967. Era um dispositivo legal que enquadrava os opositores do regime como ameaças à segurança da nação.

A prerrogativa de defender o país de ameaças comunistas atingiu seu ápice em 1968, com o AI-5. Entre os poderes concedidos ao presidente, poderia colocar censores nas redações de jornal para aprovar ou proibir matérias antes de sua publicação, o que ficou conhecido como censura prévia. Em 1970, uma portaria formalizaria a prática, além de reforçar a censura sobre materiais “obscenos” ou “subversivos”.

A censura prévia teve fim em 1978, o que ampliou a liberdade de expressão para os veículos de comunicação. Entretanto, isso não representou o fim da censura de fato, que só teve fim definitivo com a promulgação da constituição de 1988.

De acordo com o pesquisador Luiz Martins da Silva, professor de jornalismo, a censura não era uma novidade no Brasil, afinal espetáculos teatrais passavam por censura antes de entrarem em cartaz. O que mudou de fato foi a censura política, que cerceava a liberdade de expressão dentro das redações, representada pela figura do censor. Os militares usavam duas leis para legitimar a censura: a Lei de Imprensa (1967) e a própria Lei de Segurança Nacional.

Saiba mais sobre a história da censura no regime militar

A Lei de Imprensa está presente em diversos países, como um mecanismo institucional para assegurar a liberdade de imprensa. Porém, após o golpe de 1964, ela foi subvertida: sua função era a de determinar os assuntos proibidos de serem mencionados nos jornais. Essa lei deixou de existir em 2009, quando o STF a extinguiu com a prerrogativa de ter se tornado “entulho autoritário”. Para Martins, além de caducar, a Lei de Imprensa era redundante em relação aos crimes de honra: difamação, calúnia e injúria.

O trabalho jornalístico foi dificultado, impedido e até mesmo perseguido, com casos em que jornalistas foram torturados ou até mesmo assassinados por realizar seu trabalho. Ainda assim, os profissionais da comunicação desenvolveram estratégias para enganar a censura, e mesmo que não da forma mais ideal, informar a população as verdades que o regime militar procurava esconder.

Nesta grande reportagem, três jornalistas que trabalharam durante a ditadura compartilham algumas histórias que vivenciaram: Paulo José Cunha, de 66 anos, o estudante sequestrado, jornalista e poeta, com passagens pela TV Globo e Jornal do Brasil, e que atualmente é professor de comunicação social na UnB; Antônio Carlos Queiroz, de 65 anos, que foi repórter do jornal alternativo Movimento, e que hoje é apresentador do podcast República das Letras; e Hélio Doyle de 73 anos, que trabalhou na TV Globo e Estado de São Paulo, e que hoje é presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Nem as artes passavam ilesas

O cerceamento das liberdades não era exclusivo dos profissionais de jornalismo. Na verdade, os casos de perseguição entre estudantes que participavam de movimentos políticos são tão emblemáticos quanto, por exemplo, o caso de Honestino Guimarães. Eram comuns os desaparecimentos, prisões e enquadros de estudantes sobre diversos pretextos, mas sempre com o real intuito de censurar os alunos e impor o medo de continuar a militância contra o regime.

Depois de formado, Paulo não voltou a sofrer violências físicas, porém a censura ainda era constante, seja no Jornal do Brasil ou na Rede Globo, por onde PJC passou. Na verdade, eram comuns duas situações: a autocensura, em que os próprios repórteres já se policiavam na produção das matérias, e a própria censura prévia, em que as matérias sequer viam a luz do dia.

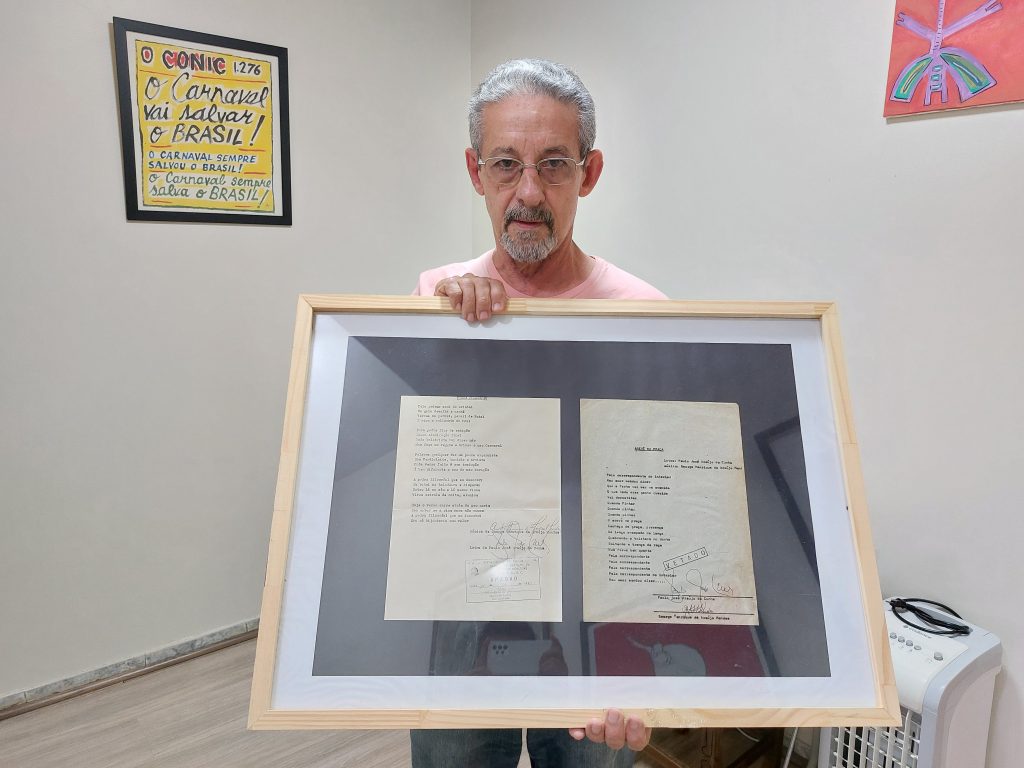

As letras de música que Cunha escrevia também não passavam ilesas. Ele tem em um quadro duas letras que escreveu na época. A da esquerda possui um carimbo em que se lê o nome do técnico de censura, com assinatura e data. A da direita, censurada, com um simples carimbo escrito “vetado”. Nem ao menos o motivo da proibição foi esclarecido.

Conheça outra canções e artistas censurados na ditadura

“Quando pintar Quando pintar O arerê na praça Cachaça de graça, presença um lenço ensopado de lança Quebrando a tristeza no dente Soltando a trança da raça” -Trecho de “Arerê na Praça” letra de Paulo José Cunha vetada pela censura

Mas a gota d’água para Cunha foi quando colocaram censores dentro da TV Globo. Isso foi na época das Diretas Já, em 1984. O clima de opressão em que a todo momento alguém poderia estar espionando foi transportado diretamente para uma das principais emissoras da época: “A gente nunca sabia até onde a gente podia ir. Eu mesmo me segurava porque eu sabia que a matéria poderia ser cortada, não por maldade, mas sim por precaução.”

Um detalhe curioso é que os censores, apesar do trabalho que faziam, não eram vistos como carrascos. Na verdade, eles não eram nem militares, e sim funcionários públicos concursados meramente cumprindo as exigências dos militares

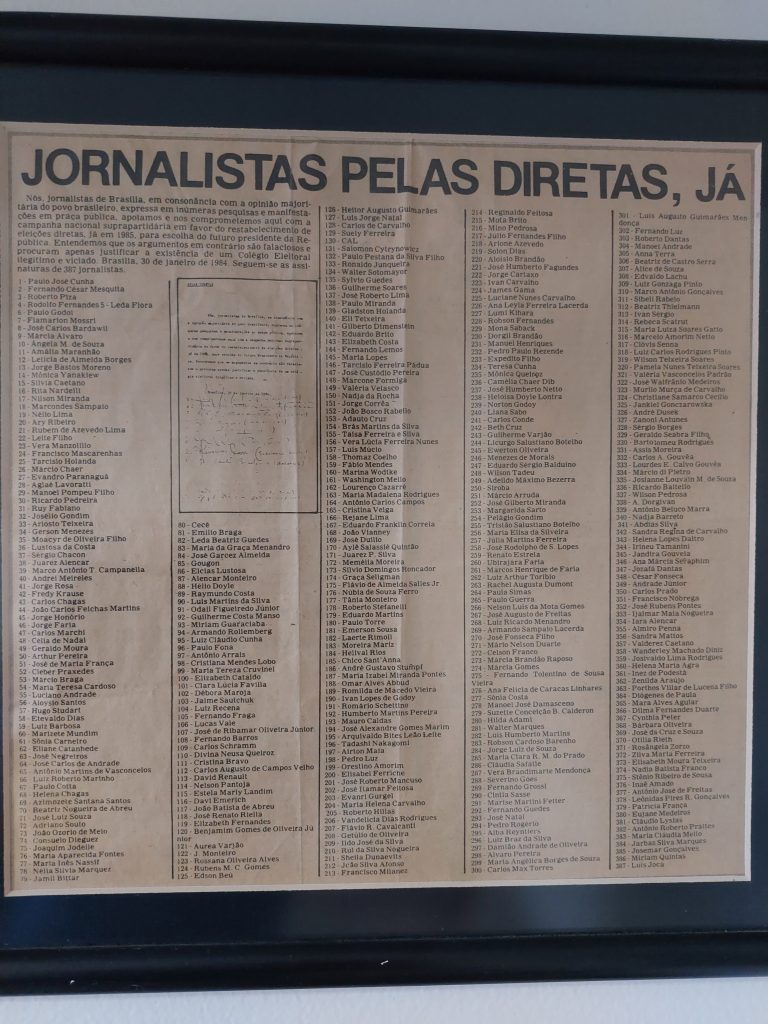

Ainda em 1984, Cunha participou de um abaixo-assinado em que os jornalistas dos principais veículos da época se manifestaram pelo movimento das Diretas Já. Quis o destino que o primeiro nome da lista fosse o de Paulo José Cunha, que guarda o manifesto publicado no Correio Braziliense com carinho.

A imprensa alternativa

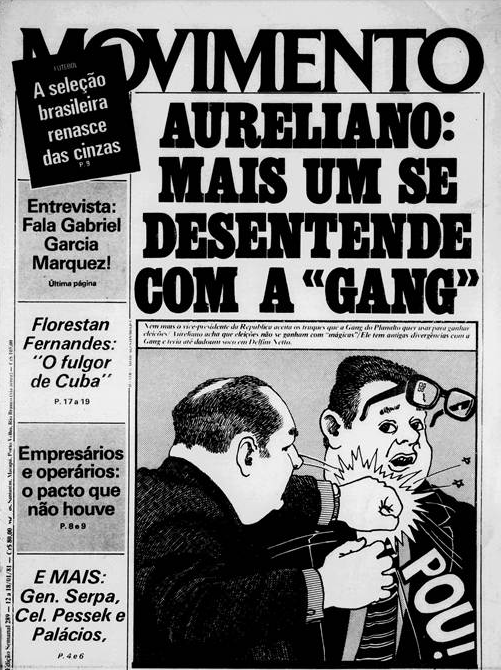

O Movimento surge de uma racha do jornal Opinião, em que o diretor Raimundo Rodrigues Pereira é demitido e prontamente se une com outros jornalistas do próprio Opinião, para assim começar um novo projeto do zero, em 1975. Esse jornal alternativo, além de se propor a ser um jornal menos denso e mais democrático, tinha como valores três objetivos contra a ditadura: o fim dos atos de exceção, a anistia ampla geral e restrita, e a convocação da constituinte livre e soberana. O conselho de editores tinha em seu quadro alguns nomes célebres, como Fernando Henrique Cardoso e Chico Buarque.

“O que o preço do feijão tem a ver com a sucessão presidencial?”

Essa era a pergunta que Antônio Carlos Queiroz, o ACQ, tinha em mente quando pensava o que era fazer jornalismo dentro do Movimento. E foi uma das perguntas que ele fez para o General Euler Monteiro, em frente ao hotel Heron, quando este veio a Brasília ter uma audiência com o Movimento Contra a Carestia (MCC). Monteiro foi o candidato do MDB derrotado por João Figueiredo nas eleições de 1978.

Entre os goles que dá em sua xícara de café, ACQ relembra que sua coluna favorita era a dos “Ensaios Populares”, em que as atualidades e conjunturas políticas da época eram discutidas com teorias filosóficas. Quem produzia essa coluna era Duarte Pereira, um militante da Ação Popular (AP) que escrevia os ensaios de forma clandestina. Para ACQ, essa coluna foi responsável por formar o pensamento político de muitos jovens nos anos 70, incluindo o seu próprio.

Na época com 20 anos, entrou no Movimento em 1977. ACQ já era um membro destacado da célula do Partido Comunista do Brasil em Anápolis (vale lembrar que o partido funcionava na ilegalidade nessa época). Ele próprio vendia o jornal na cidade e participava de reuniões pontuais da sucursal em Brasília. Em 1977, ele recebeu uma ligação do jornalista Teodomiro Braga, perguntando se ele não poderia ajudar o departamento de vendas do Movimento, já que ele possuía experiência no tema.

A princípio, ACQ vendia os jornais em bares e locais frequentados pelos estudantes universitários da época. Até que ele começou a participar das reuniões de pauta do Movimento. Não só participar, mas também se destacar nas reuniões, com “pitacos” muito úteis de um militante que apesar de jovem, já possuía experiência tanto política quanto de escrita vasta.

Trabalho no Movimento

ACQ era a pessoa que reunia todo o material produzido tanto em São Paulo quanto em Brasília, e depois levava para os censores aprovarem o material. Mas o procedimento, ainda mais para um jornal da imprensa alternativa, era discreto: “o secretário de redação Armando Sartori reunia o material de lá e colocava num pacote. Ele ia pro aeroporto, e pedia para uma pessoa qualquer trazer para cá e me encontrar.”

Em Brasília, ACQ pegava o material e fazia duas cópias: uma para mandar para São Paulo e outra para a censura. O jornal fechava de quarta para quinta de manhã, então ele passava a quinta-feira indo para o aeroporto despachar o material para São Paulo, e voltando para o antigo prédio da Polícia Federal, no Setor de Autarquias Sul.

Às 17 horas, ele recebia de volta o pacote com o material já analisado. Ao voltar para a sucursal, ele ligava para Sartori em São Paulo, para que assim eles passassem a limpo as censuras realizadas. Sartori então mandava sua cópia verificada para a censura em São Paulo, que faria a última checagem para que finalmente o jornal começasse a circular. Às vezes alguns trechos eram riscados com caneta vermelha, ou matérias eram completamente proibidas, ou no pior dos casos o jornal era completamente impedido de ser publicado.

ACQ conta, em tom de piada, que seus primeiros textos pelo Movimento não passavam de “narizes de cera”, como se chama os textos muito enrolados. A ideia era enganar a censura, fazendo com que o censor simplesmente passasse o texto sem ler até o final (acontecia do censor vetar todo o texto, menos o nariz de cera).

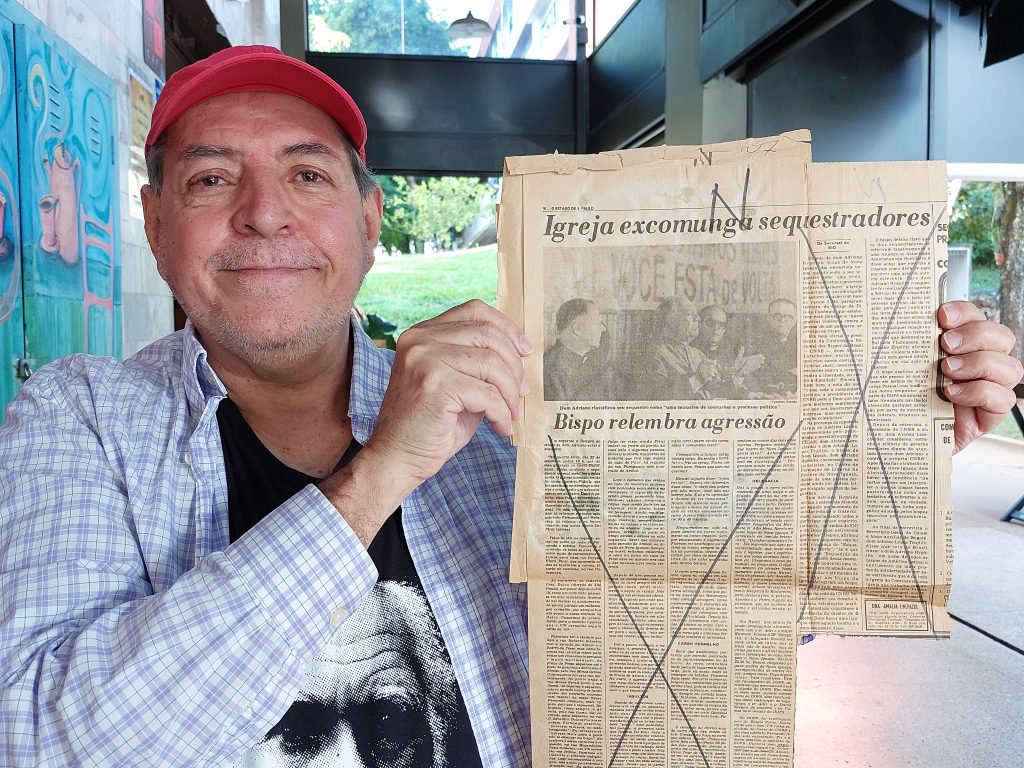

Nesse momento de nossa conversa no Sebinho da 406 norte, ACQ tira de sua bolsa uma pasta com uma série de exemplares do Movimento que ele guardou em seu acervo pessoal. Não só as versões publicadas, mas também laudas das matérias que passaram pela vistoria do censor, além de papéis de telex que usava para mandar matérias para a sucursal em Brasília.

Os vestígios vão desde papéis de jornal com matérias marcadas com canetão até respostas completas sobre o motivo de algumas censuras. Enquanto me mostra esses documentos, ACQ lembra que em casos específicos, o Movimento resumia matérias de outros jornais que foram aprovadas em forma de nota – e mesmo assim eram proibidas.

“Em julho de 1978, recebi um telefonema da censura. Eles disseram que o Movimento estaria liberado, que não haveria mais censura. Peguei um telefone emprestado e sai ligando para Deus e o mundo para contar a novidade.”

O Movimento iniciou no mês seguinte a recuperar as matérias censuradas anteriormente. Nasceu a coluna de humor “Corta Essa!” em que os chargistas usavam seus desenhos para criticar o regime, agora sem ter que tomar cuidado com o conteúdo das piadas. Alguns chargistas famosos, como Ziraldo, publicaram seus trabalhos no Movimento.

Sem a censura, ACQ começou a escrever matérias mais elaboradas, apadrinhado por Teodomiro Braga. Ele cobria política e economia nacional, com direito a algumas fontes militares que a grande imprensa não possuía: “Por meio do deputado Chico Pinto(um dos principais colaboradores do Movimento), soubemos que houve um racha dentro do gabinete militar do Geisel. Então começamos a ser recebidos por esses milicos dissidentes”.

Os militares contra-atacam

Em 30 de abril de 1981, aconteceu uma tentativa falha dos militares de orquestrar um atentado no centro de convenções Riocentro, em Jacarepaguá. A ideia era incriminar os opositores da ditadura que estavam no show organizado pelo Centro Brasil Democrático(Cebrade) e com liderança artística de Chico Buarque (que também foi um colaborador do Movimento). O atentado falhou pois uma das bombas explodiu antes da hora, dentro do Puma(carro)em que se encontravam um capitão e um sargento do exército.

O responsável pela segurança do evento era o coronel Dickson Grael, um dos militares que rachou com Geisel, e fonte de ACQ. Ele foi demitido do cargo na véspera do show, mas foi quem comandou as investigações. Depois de descobertos os culpados, Grael chamou ACQ e Chico Pinto para sua casa no Rio de Janeiro:

“Chegando lá, o Dickson disse que precisava nos mostrar uma coisa. Ele abriu a porta de um armário, e lá dentro tinha uma peça de carro queimada. Eu pensei imediatamente: peça do Puma.”

No fundo, a tentativa de atentado era uma prerrogativa dos militares mais ferrenhos de endurecer o regime novamente. Sabendo que sem a censura os jornais alternativos se proliferaram, diversos ataques à bomba em bancas de jornais foram encomendados, principalmente no Rio de Janeiro. Dessa forma, tanto comerciantes quanto público começaram a ter receio de consumir a imprensa alternativa.

As vendas do Movimento caíram, mas não foi isso aliado às queimas de bancas que acabaram com o Movimento: “Chegou um determinado momento que não tínhamos condições nem políticas de manter o jornal vivo. A gente passava o chapéu entre os amigos para pagar as operações, mas decidimos fechar, se não iríamos extorquir todo mundo.” O Movimento teve sua última edição em novembro de 1981. Os arquivos do jornal podem ser acessados na hemeroteca da Universidade de São Paulo (USP).

Interesses ocultos

Hélio Doyle (na época com 26 anos), em 2023 presidente da Empresa Brasil de Comunicação, era o chefe de redação da TV Globo em 1976. Em agosto daquele ano, Doyle vivenciou uma situação curiosa: soube que o próprio dono da emissora, Roberto Marinho, estava editando um VT específico sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

JK morreu em um polêmico acidente de carro na via Dutra, no Rio de Janeiro. Seu funeral foi realizado em Brasília, com bastante comoção popular. Naturalmente a TV Globo mandou equipes de reportagem para cobrir o enterro, sendo que Doyle iria selecionar as imagens captadas. Porém uma ordem vinda do Rio de Janeiro surpreendeu as equipes em Brasília: somente imagens em planos fechados iriam para a ilha de edição.

“A Globo não queria mostrar a multidão. Tinha que cobrir o momento político importante, mas não queria mostrar a multidão”

Mais tarde, Doyle recebeu a informação de que Roberto Marinho não só emitiu essa ordem, como também fez questão de coordenar a edição desse VT. Enquanto trabalhou na TV Globo, Doyle nunca esteve com o dono da emissora.

Já no período em que foi editor executivo no Jornal de Brasília, Doyle era quem recebia diretamente as ordens da censura. Um agente do governo ligava para o jornalista, que anotava e repassava as decisões dentro da redação.

Doyle também trabalhou em jornais que não aceitavam a censura, como o Opinião e o Estadão. Mesmo com uma liberdade maior, era preciso criatividade para não despertar a atenção dos militares nos textos, e ao mesmo tempo fazer com que os leitores compreendessem a mensagem disfarçada nas matérias, colunas e artigos:

“No governo Geisel, aprovaram uma lei que já iniciava a privatizar a exploração do petróleo. Era proibido falar disso. Lembro que fiz um artigo falando sobre medidas sobre minerais no Brasil. Só sabia sobre o que o texto se referia, quem entendia de fato sobre a questão do petróleo.”

Não bastava apenas para o regime impedir as publicações jornalísticas de serem publicadas ou vetadas. Era importante criar impedimentos que dificultassem as apurações, e assim prejudicar o próprio resultado dos materiais impressos, de rádio ou televisão. No caso de Doyle, ele não possuía a credencial necessária para cobrir o Palácio do Planalto ou os militares. As limitações tecnológicas da época não facilitavam a obtenção dessas autorizações. Era necessária também credencial para cobrir o Itamaraty, mas Doyle, nessa época no Estadão, cobria mesmo assim.

Demorou para que os militares percebessem que Doyle não era credenciado. Só nas vésperas de uma viagem oficial do Itamaraty pela África, em 1972, em que o próprio governo montava uma comitiva de jornalistas para acompanhar o ministro das Relações Exteriores, que vetaram Doyle por antecedentes jurídicos. Detalhe: meses antes ele viajou em uma comitiva semelhante que acompanhou acordos comerciais em Lima, no Peru, e Port of Spain, em Trinidad e Tobago.

Ordem de demissão

A história completa da demissão de Doyle da TV Globo só chegou nele por inteiro muitos anos depois. Mas é preciso voltar para o começo de sua jornada na emissora para entender o final. Logo de início recebeu um conselho de evitar um editorialista chamado Edgar Ericksen. Ele era um representante dos militares dentro da Globo em Brasília. Todo dia ele apresentava um programa chamado “Editorial de Edgar Ericksen” em que fazia uma defesa ferrenha do regime militar.

Doyle sempre procurou se esquivar de Ericksen, até ser escalado para uma cobertura de uma solenidade no ministério do trabalho, em convênio com o governo de Pernambuco. Doyle tinha ordens de mandar o filme da reportagem para Recife. No dia seguinte, ele recebe uma ligação:

-Hélio, vocês têm que dar hoje no “Hoje Local”(antecessor do DFTV) a reportagem do ministério do trabalho.

-Dr. Edgar, mandamos o filme pra Recife, conforme foi determinado.

-Não quero nem saber, problema seu. Tem que sair hoje.

-Dr. Edgar, o filme tá no avião. Como que eu vou dar?

-Problema seu!

Evidentemente a reportagem não saiu naquele dia. Esse episódio serviu de pretexto para Ericksen começar a fazer movimentos para tirar Doyle da Globo, e em poucos dias a demissão veio de fato. Em princípio, nem seus colegas conseguiam explicar direito os motivos, mas sabiam que vieram ordens militares para que Roberto Marinho o mandasse embora. Anos mais tarde Doyle descobriu que quem fez toda a pressão foi o então ministro da justiça, Armando Falcão.

Consultada sobre o tema, a Globo não se manifestou.

Mesmo com todos os empecilhos, Doyle faz questão de ressaltar que por mais que seu trabalho tenha sido prejudicado ou censurado, ele nunca sofreu violências por conta de sua atividade jornalística direta. Nos casos em que foi preso, sempre foi pela suposição dos militares de que Doyle tinha alguma informação de interesse deles – o que nem sempre era o caso.

Doyle havia acabado de voltar da viagem para Trinidad e Tobago. Seu pai e Maninha (que viria a ser deputada federal pelo DF), na época sua esposa, foram buscá-lo na base aérea de Brasília, afinal a comitiva viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Eles foram para seu apartamento na 107 sul, onde Doyle descansou até o fim daquela tarde e depois decidiu levar as lembrancinhas que havia comprado para a casa de seu pai. Ao invés de ir a pé, como fazia habitualmente, resolveu ir de carro com os presentes. Ele desceu até seu carro, e no momento em que entrou em seu Fusca, surgiram militares cercando sua saída por todos os lados, com metralhadoras à mostra.

Não havia uma pessoa na rua para pedir ajuda. Doyle e Maninha não tiveram escolha senão entrar na Veraneio dos militares, que os levaram para o ministério do exército. Ao chegar lá, Doyle foi colocado em um cubículo de isopor com isolamento acústico, de frente para um espelho. Fazia frio nesse lugar, porém não retiraram nenhuma roupa de Doyle. O que mais incomodava de fato eram as marchinhas militares ininterruptas, que impediam que o jornalista conseguisse cochilar. Um detalhe curioso é que os militares envolvidos não estavam caracterizados como militares: não usavam farda nem tinham o cabelo raspado.

Após uma madrugada inteira no ministério sem que lhe dirigissem uma palavra, Doyle foi vendado e mandado para o quartel do exército, onde foi colocado em uma cela. Por uma semana, ninguém fez questão de falar com Doyle, nem explicar o que estava acontecendo com ele nem com Maninha, que havia sumido desde que eles foram levados para o Ministério.

Sua única fonte de informação era um basculante do outro lado do corredor, por onde ouvia os sons de uma cela coletiva de presos já condenados. Foi assim que ele soube sobre uma greve de fome que estava sendo organizada e gozações sobre uma mulher menstruada. Até que um dia, um soldado qualquer apareceu com o café de manhã: um pedaço de pão com café com leite. Enquanto ele entregava o alimento, disse somente uma frase:

-Sua mulher tá bem.

Depois de mais um dia, Doyle e Maninha foram simplesmente liberados. Um militar (que dizia conhecer o pai de Doyle) os deixou na rodoviária. No fim, Doyle foi encarcerado exclusivamente pois era marido de Maninha, que foi presa pois estava respondendo a um processo. Enquanto estava no cárcere, Maninha sofreu um aborto.

Por Vinícius Pinelli

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira